Le champ du jazz traverse de profondes mutations : déséquilibres entre production et diffusion, évolution du rapport au public, engagement bénévole en recul, sans oublier les enjeux sociétaux autour de l’égalité, de la diversité ou de l’écologie. Ce texte, issu d’une table ronde réunissant professionnel·les et institutionnel·les du secteur, propose de croiser les regards pour mieux comprendre ces transitions, identifier les défis à venir et imaginer de nouveaux équilibres pour le jazz et les musiques improvisées.

Table ronde du 4 décembre 2024 lors des Rencontres AJC

à la Dynamo de Banlieues Bleues (Pantin), avec :

Sakina Abdou – Musicienne et membre du collectif Muzzix

Ségolène Alex – Directrice de Jazzèbre

Pierre Dugelay – Directeur du Périscope

Perline Feurtey – Responsable production et développement de compagnies artistiques

Romain Laleix – Directeur général délégué au CNM

Dominique Muller – Délégué musique à la DGCA au ministère de la Culture

Modération par Alexandra Bobes, directrice de France Festivals

Des politiques de soutien à la musique en construction permanente

Alexandra Bobes – Comment le Ministère adapte-il ses politiques et les dispositifs d’accompagnement aux nouveaux défis observés dans le milieu ?

Dominique Muller – En musique, peut-être davantage qu’en théâtre, danse ou cinéma, il existe une grande diversité de modèles économiques. Un·e musicien·ne peut aussi bien être milliardaire et faire des tournées internationales que travailler dans une forme d’artisanat. L’accompagnement public permet de répondre à ces modèles en proposant différentes formes de financement : du crédit d’impôt, de la redistribution de taxe et de la subvention, qui est une compétence partagée du département, de la ville et de l’État.

Il ne faut pas oublier que les subventions s’inscrivent dans le cadre d’une politique publique construite au niveau national ou sur un territoire. Lorsqu’un élu finance une salle de spectacle, c’est pour le lien que les artistes et les producteur·rice·s vont créer localement, par exemple avec un conservatoire, une bibliothèque ou les habitant·e·s du territoire.

Cette construction n’est pas descendante, mais le fruit de nombreux allers-retours entre les professionnel·le·s et les différents partenaires (l’État et les collectivités territoriales). Ces échanges fréquents nous permettent d’accompagner au mieux et de ne pas réinventer des dispositifs, car la régularité est importante. Il faut du temps pour qu’un secteur s’approprie un dispositif; c’est après cette phase que nous jugeons de son efficacité.

Alexandra Bobes – Aujourd’hui, de nombreux·ses acteur·rice·s ressentent un décalage entre la diffusion et la production. L’objectif du plan « Mieux produire, mieux diffuser » est-il d’ajuster ce décalage ?

Dominique Muller – La terminologie est récente, mais nous parlons de coopération depuis longtemps et essayons effectivement d’ajuster ce décalage. L’idée est de mieux travailler ensemble, non seulement sur la production et la diffusion, mais aussi sur les parcours des artistes et la formation. Par exemple, nous incitons les artistes à chercher des expériences de résidence à plusieurs endroits au lieu de se focaliser sur un seul lieu ou festival.

Alexandra Bobes – Romain Laleix, les équipes du CNM sont mobilisées cette année sur le grand chantier de réforme des aides. Quel est l’esprit de cette réforme ?

Romain Laleix – En 2019, les pouvoirs publics, les parlementaires et la filière musicale ont jugé qu’un nouvel outil était nécessaire pour prendre en compte la complexité de l’écosystème musical. Sans intervention publique, les dynamiques de marché conduiraient à un affaiblissement – voire une suppression – de la diversité et le rôle du CNM est de réajuster ces dynamiques.

En France, il existe encore une grande richesse de propositions, avec une production phonographique comprenant 7 % de musiques jazz et 11 % de musique classique. Toutefois, jazz et classique sont marginalisées sur les plateformes de streaming, où ils ne représentent que 2 % de la musique diffusée. Dans le live, c’est 14 % du nombre de concerts, mais moins de 4 % de la billetterie.

Nous avons pensé la réforme de nos aides dans ce souci de rééquilibrage, en investissant davantage dans la diversité et l’émergence. Pour 2025, nous projetons de doubler les aides à la diffusion et de multiplier par 3,5 celles aux festivals. Néanmoins, nos moyens diminueront par rapport à 2024, d’où un effort d’économies sur l’ensemble des programmes.

Au plus près des publics et des territoires

Alexandra Bobes – En tant que musicienne et membre du collectif Muzzix, comment considérez vous votre travail et votre rapport à ces musiques ?

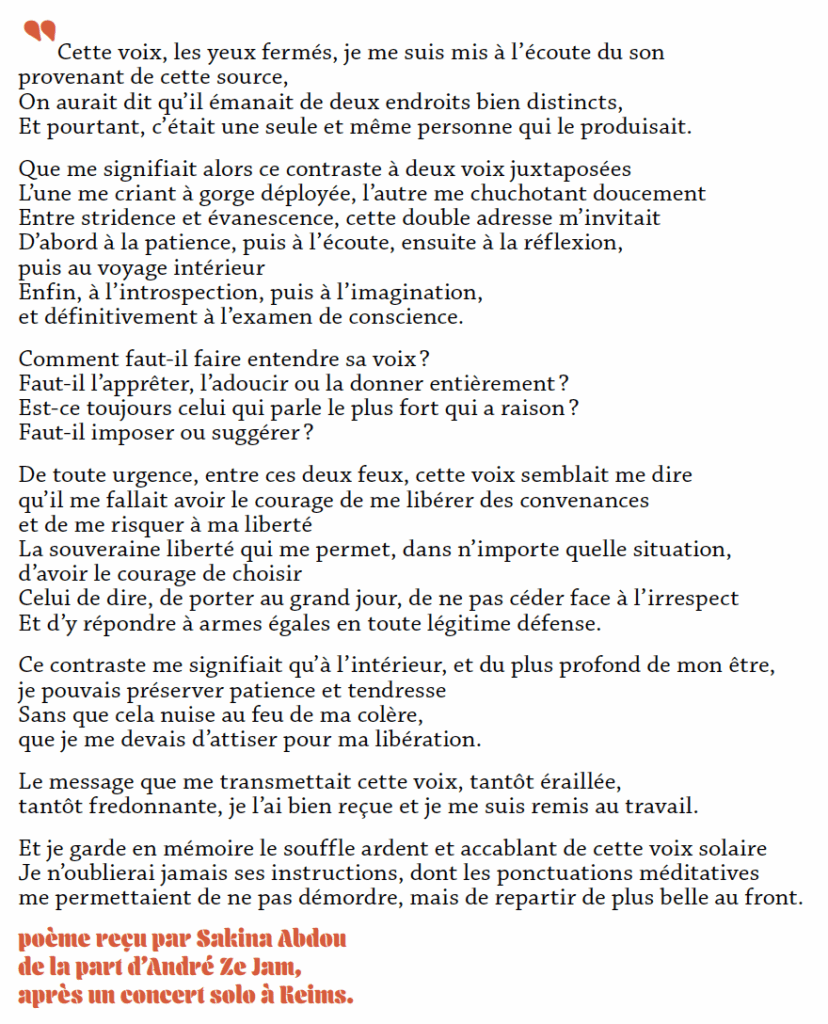

Sakina Abdou – Je souhaiterais débuter avec un poème qui m’a été envoyé l’an dernier, après un concert donné à Reims. Les musiques jazz et improvisées sont des musiques singulières, nées d’un combat contre l’uniformisation. Elles défendent cette particularité non seulement dans leur essence, mais aussi dans leur modèle. Ce sont des musiques de proximité, qui ont besoin de rencontrer des publics, comme le montre ce poème.

Prise de risque vs fréquentation

Alexandra Bobes – Perline Feurtey, vous avez un parcours multiple, autant dans la production et l’accompagnement de compagnies que dans le travail en collectif et la diffusion. Quel est votre regard sur la situation actuelle du secteur musical?

Perline Feurtey – Il est aujourd’hui plus que jamais difficile d’accompagner la création, car les lieux se désengagent ou ne peuvent plus soutenir en coproduction, et nous assistons à la fin d’un consensus sur les politiques culturelles. Ces phénomènes viennent s’opposer à ce qui est

intrinsèque à notre secteur, à savoir la prise de risque. Collectivement, comment faire en sorte que le risque reste pris, chacun à son endroit ?

Alexandra Bobes – Ségolène Alex, en tant que directrice de Jazzèbre, festival bien installé dans son territoire, comment envisagez vous la prise de risque au quotidien?

Ségolène Alex – Cette année, nous avons fêté la 36ème édition. Le festival comprend également une activité à l’année, avec des interventions à Perpignan et dans tout le département des Pyrénées orientales. Cette itinérance est notre spécificité et nous travaillons en collaboration avec des mairies et des associations, ce qui nous donne la liberté de produire dans des lieux très différents. Par exemple, nous avons joué cette année dans une douzaine de communes et une vingtaine de lieux, avec des jauges de 40 à 1000 places. Le revers de la médaille est de devoir s’adapter aux lieux, où l’élan artistique peut faire peur à certain·e·s.

Sakina Abdou – Aujourd’hui, juge-t-on l’échec ou la réussite d’une expérience de diffusion, uniquement en fonction de critères de jauge? Est-ce la réalité du champ musical?

Boris Sommet, secrétaire général à la Scène Nationale d’Albi – dans la salle – La notion de prise de risque a été évoquée et il nous est aujourd’hui difficile de la mettre en œuvre. Le théâtre d’Albi, qui compte 900 places, a été construit il y a dix ans et les seuls chiffres qui nous sont demandés sont en effet toujours ceux de la fréquentation. Comment dire à nos collectivités que nous préférons soutenir des projets plus difficiles à mettre en partage, quitte à réduire la fréquentation ? L’État est absent, par ses moyens financiers et par sa capacité à porter ce nouveau récit, qu’il faut absolument construire ! J’en appelle au ministère de la Culture pour nous aider pleinement à changer les récits, notamment auprès des collectivités territoriales.

La diffusion en souffrance

Alexandra Bobes – Aujourd’hui, il existe une segmentation croissante entre industrie musicale et artisanat. Pierre Dugelay, quelle est votre vision sur ce changement fort?

Pierre Dugelay – Je suis directeur du Périscope, une salle créée par des collectifs de musicien·ne·s. Ces collectifs se sont encore séparés du lieu, qui est devenu autonome et cette histoire est importante dans ma compréhension et connaissance du secteur.

En assistant aux commissions du CNM, je constate qu’il existe effectivement deux mondes : la production industrielle d’un côté et l’artisanat de l’autre, où l’emploi artistique est proportionnellement plus important.

Il me semble que beaucoup d’argent est consacré aujourd’hui à soutenir la musique, par exemple via les crédits d’impôts. Néanmoins, ces soutiens donnent des résultats très variés sur le terrain.

Il existe ainsi un déséquilibre croissant entre diffusion et production. Tous nos collectifs de jazz et nos compagnies d’artistes ont accès à des financements nouveaux pour la production, tel le crédit d’impôt. La montée en puissance des moyens accordés aux compagnies et aux collectifs favorise la création et offre une grande liberté aux artistes.

La problématique est inverse pour les lieux d’accueil, puisque les budgets consacrés à la diffusion se réduisent d’année en année. Nous finissons donc avec des structures qui disposent de moins en moins de moyens pour remplir leurs missions. Même si des artistes peuvent être réticent·e·s à la production déléguée et préférer rester maîtres de leurs créations, il restera la question du public, du lieu, du local et de ce qui est fait sur le territoire par les structures de diffusion pour différencier nos métiers.

Alexandra Bobes – Selon l’étude France Festivals de 2023, quasiment la moitié des festivals se retrouvent en déficit et leur seule marge de manœuvre est l’artistique. Est-ce aussi votre réalité?

Ségolène Alex – Notre modèle économique repose sur les collaborations et tout se resserre, car certaines communes et certain·e·s acteur·rice·s culturel·le·s ont désormais une demande plus forte concernant les taux de remplissage, au détriment de l’artistique. Pourtant, le maintien de la diversité représente le fondement de notre festival et nous arrivons encore à conserver cet espace de diversité en nouant d’autres partenariats et en pensant à de nouvelles formes de diffusion.

Sakina Abdou – Je suis née dans les années 80, d’un père ouvrier et d’une mère institutrice. On m’a prêté un instrument et j’ai pu me former dans des conservatoires. Par la suite, j’ai rejoint des collectifs et ai été accueillie dans des espaces qui valorisent ce type de musique, comme la Dynamo et Jazzus. J’ai eu besoin de ce maillage pour me professionnaliser. Ces lieux sont actuellement en danger et les artistes ont l’impression que leurs maisons brûlent.

Roger Fontanel, Big Bang Jazz, dans la salle – Je suis surpris d’entendre qu’il y a beaucoup d’argent, alors que nous vivons des moments terribles. Nous dirigeons tous des projets, des établissements et des structures qui reçoivent des financements croisés provenant principalement de collectivités territoriales. Or, le financement des collectivités territoriales est profondément mis à mal aujourd’hui et des propos tenus récemment pourraient donner des idées à d’autres élus…

Romain Laleix – Il y a beaucoup d’argent dans la musique depuis le début des années 70. Néanmoins, cette économie était totalement opaque jusqu’à la création de notre établissement. Par exemple, nous n’avions aucun chiffre sur l’état de la diffusion sur les plateformes de streaming.

Face aux déséquilibres constatés, nous nous mobilisons en faveur de la diversité. La rentabilité n’est pas notre seul indicateur de performance et le simple fait que cette expérience existe est une réussite en soi. Nos moyens viennent en partie du secteur et notre enjeu est de redistribuer au mieux, afin de favoriser les diversités.

Un changement de paradigme pour les artistes et la production

Alexandra Bobes – Perline Feurtey, quel regard portez vous sur ce lien production/diffusion évoqué auparavant?

Perline Feurtey – À mon sens, les artistes sont à la base de la prise de risque et doivent rester producteur·rice·s de leur contenu, en étant soutenu·e·s dans les transitions de structuration. Le crédit d’impôt a été mis en place pour ceux qui prennent le risque de créer, ce qui offre la garantie aux artistes de rester maîtres/maîtresses de leur trajectoire et de leur indépendance artistique. Il est donc essentiel au secteur.

Alexandra Bobes – Quelle est la réalité économique d’un·e artiste de jazz aujourd’hui?

Sakina Abdou – L’économie perd du sens et je suis parfois choquée de voir que ma chambre d’hôtel ou mon trajet peuvent coûter plus cher que mon salaire. C’est depuis de nombreuses années la réalité des salaires artistiques dans nos musiques. Il faut repenser le système pour retrouver de la cohérence. Je le constate aussi au sein de mon collectif, Muzzix, qui existe depuis 1998.

Il s’agissait au départ d’un collectif de musicien·ne·s, mais nous avons été incité·e·s à développer des emplois et nous comptons aujourd’hui plusieurs salarié·e·s. Or, cette part de fonctionnement devient de plus en plus harassante, au détriment de la part artistique. Nous nous sentons tenaillés sur les diffusions, car nous n’avons plus la possibilité de prendre le risque d’organiser des événements non rentables.

Quant au durcissement des critères du CNM, je m’inquiète des difficultés que pourraient rencontrer des grands ensembles, quand les choses sont déjà compliquées pour un solo… Je suis soliste, mais j’ai été formée pendant 20 ans par de grands ensembles et je n’oppose donc pas mon métier de soliste à celui de grand ensemble. Si les grands ensembles ne peuvent plus être soutenus, cela impactera mon modèle de diffusion aussi, car le grand ensemble permet la mixité et l’accès au plateau à de jeunes musiciens et musiciennes.

Alexandra Bobes – Comment le Ministère positionne son soutien à la création musicale jazz et musiques improvisées?

Dominique Muller – Nous devons permettre aux artistes et aux compositeur·rice·s de continuer à inventer des jazz, car il en existe une multitude. Aujourd’hui, la création musicale se frotte aux musiques contemporaines et il est parfois difficile de catégoriser certains artistes. Pour accompagner au mieux les projets, nous évitons de les enfermer et laissons le discours musical s’inventer.

Money, money, money

Alexandra Bobes – C’est le sujet central, posé à chaque discussion et débat de ce type, où est l’argent ? Quelle situation de partage de la richesse au sein du monde musical ?

Romain Laleix – Il y a beaucoup d’argent dans la musique au sens large. Par exemple, le secteur du live est passé de 900 millions d’euros de chiffre d’affaires généré par la billetterie en 2019 à plus de 2,4 milliards d’euros en 2024. Le secteur de la musique enregistrée a connu dix années terribles, mais il est reparti, enregistrant des taux de croissance à deux chiffres pendant deux à trois ans.

Boris Sommet, secrétaire général à la Scène Nationale d’ALBI-Tarn – Si l’argent existe dans la musique, il faut réussir à le faire ruisseler. Jusqu’alors, les politiques publiques pour la culture essayaient de rééquilibrer les différents modèles économiques pour faire exister des modèles d’art qui n’avaient pas la capacité à être marchandisés. Or, l’État et les collectivités territoriales ne semblent plus en capacité budgétaire de participer à ce rééquilibrage. Comment faire ?

Dominique Muller – D’un point de vue budgétaire, l’État n’est pas de plus en plus absent. Le budget du ministère de la Culture alloué au spectacle vivant augmente depuis plusieurs années.

Sakina Abdou – Aujourd’hui, pourtant, tout se durcit et il est de plus en plus difficile pour les projets d’exister. Les restrictions budgétaires poussent à faire des économies : la classe de flûte à bec de l’école de musique de Lille Sud a fermée, car jugée non rentable. Afin d’éviter de telles fermetures, il faudrait différencier la démocratisation de l’art et la démocratisation de l’accès à l’art. Démocratiser l’accès, c’est ouvrir la porte, même si tout le monde ne va pas la passer.

Romain Laleix – J’entends vos demandes de prise en considération des spécificités de certaines esthétiques et je les juge absolument nécessaires. Néanmoins, je vous mets en garde contre la tentation de vous mettre à distance de l’industrie. Vous en sortirez affaiblis, d’autant plus que les financements publics seront soumis à de fortes contraintes. Dans ce contexte, il semble préférable de miser sur un système de financement de la diversité adossé à l’industrie.

L’action collective, ultime/unique recours ?

Alexandra Bobes – Parler de récit collectif, c’est prendre en compte toutes les parties prenantes : artistes, producteurs, diffuseurs, partenaires (État et collectivités), mais aussi les publics et imaginer et porter ensemble des espaces de mobilisation. Dans le contexte actuel, peut-on imaginer les choses différemment?

Romain Laleix – Récemment, une Présidente de Région a pris une position très dure sur le financement de la culture. Je n’ai malheureusement pas le sentiment que cette déclaration ait généré un mouvement de protestation dans l’opinion publique. Il y a visiblement besoin d’un engagement collectif, mais le Ministère ne peut pas être la matrice de ce nouveau récit. Son écriture dépend de l’engagement collectif.

La musique compte une soixantaine d’organisations professionnelles qui réalisent un travail considérable et sont largement représentées dans nos instances. À mon sens, ces corps intermédiaires sont essentiels pour construire un nouveau récit. Faut-il mieux reconnaître leur contribution et ré-envisager la manière dont nous les soutenons ? Peut-être.

Philippe Gautier, syndicat CGT des musiciens et musiciennes – dans la salle – Ces dernières décennies, le jazz s’est en effet retrouvé en partie dans le marché et en partie sur le secteur public, subventionné dans le cadre de politiques d’intérêt général et comme cela a été évoqué, il est risqué de séparer ces deux mondes.

Lorsque Christelle Morançais, à la région Pays de la Loire, s’interroge sur le bien-fondé de ces subventions et demande « Qui sont ces gens qui croient avoir un droit à la subvention ? », nous aurions intérêt à répondre collectivement à cette question en affirmant notre droit à la subvention par notre participation à une politique d’intérêt général.

Aujourd’hui, des sociétés internationales affirment dans les médias avoir droit à de l’argent public. Qu’en est-il des plus petites structures et de leur droit à la parole ? L’argent est rare et, comme personne n’affirme que ces acteur·rice·s doivent être soutenus pour leur participation à l’intérêt général, cela favorise des discours comme celui de Christelle Morançais.

Graziella Niang, présidente de la FNEJMA (Fédération Nationale des Écoles d’influence Jazz et Musiques Actuelles) – dans la salle – Merci à Sakina d’avoir rappelé l’importance du début de l’histoire – celle des écoles et conservatoires. Ensuite, nous devons ouvrir ensemble des possibles. Nous avons besoin d’une filière forte qui permette aussi d’expérimenter. La dimension artistique et de l’expérimentation est clé. Nous avons besoin d’acteur·rice·s comme AJC, le CNM et la DGCA pour nous sentir forts à cet endroit.

Il est important, pour les centres de formation, les producteurs, les diffuseurs et l’ensemble de la filière, de savoir que nous continuons à construire dans cette direction.

Sakina Abdou – Nous avons aujourd’hui du mal à faire entendre l’objet de notre travail et à disposer d’un environnement propice à cette rencontre. Nous devons intégrer la culture non pas comme un objet, mais comme l’action de faire pousser des choses.

[1] Table-ronde réalisée en décembre 2024, pendant la réforme des aides du CNM