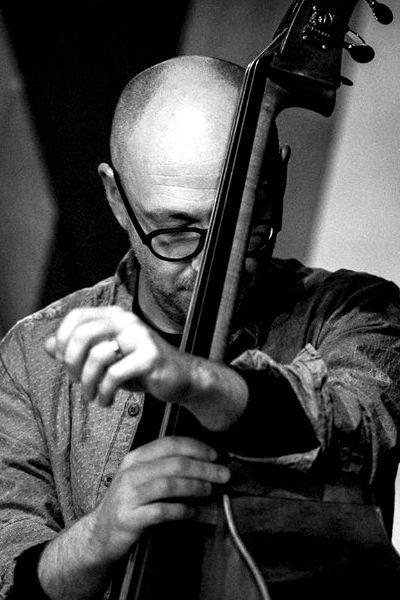

As-tu conscience de participer à une scène jazz locale ?

J’ai toujours été très actif là où je vis mais je réfute l’idée d’appartenance à une quelconque ‘scène locale’. Cette terminologie implique un traitement malheureusement différencié de la part de très nombreuses institutions professionnelles et publiques. Un artiste new yorkais a la considération d’un musicien international, un artiste parisien est regardé comme une référence nationale, un artiste qui vit à Nantes est un musicien local. Je n’ai jamais compris ces distinctions. Je travaille avec des New-Yorkais, des Parisiens, des Nantais pour des raisons purement artistiques.

À quel moment peut-on dire qu’une scène a émergé ?

Une ‘scène’ telle que je l’entends est le résultat d’une dynamique artistique. Lorsque l’on parle de la scène new- yorkaise ou de la scène hongroise, on parle d’artistes qui font communauté autour d’une approche musicale et d’une volonté d’agir. C’est ce que nous faisons depuis 20 ans avec Yolk, à notre manière et avec nos moyens, avec les partenaires qui nous suivent. Nous avons créé de toute pièce cette structure à la fois label, collectif, centre de création et de transmission. Nous l’avons volontairement installée proche de notre bassin de vie. J’ai commencé dans des bars puis sont arrivés les clubs et les associations, notamment le Petit faucheux à Tours, où j’ai vécu 10 ans, puis les festivals et enfin les réseaux. Depuis, tout se mélange France ou à l’étranger, au gré des aventures, des possibilités et des nécessités.

Quelle part de ton expérience joue dans l’émergence de la scène nantaise actuelle ?

J’ai appris ce que je sais en travaillant et en échangeant avec les musiciens de ma génération, aux côtés de musiciens plus expérimentés que moi, au sein d’orchestres, à travers des rencontres professionnelles et humaines et grâce au passage de ‘scènes’ en ‘scènes’. Je croise désormais naturellement des musiciens et des musiciennes plus jeunes, nous évoluons ensemble, c’est l’ordre des choses. Le temps et les fidélités font les ancrages, ici et ailleurs, je ne vois pas ce métier autrement.

Paris, passage obligé pour les musiciens ?

Paris-Province ! C’est vieux comme le monde et ça marche dans tous les domaines, demandez aux Parisiens de parler des provinciaux vous aurez des réponses. Dans notre domaine, la presse spécialisée a longtemps été centrée sur Paris. Y habiter, y jouer augmentait les possibilités d’exposition de notre musique, sinon…

Comment une scène se structure- t-elle ?

Les artistes sont souvent à l’initiative de mouvements ou de structures plus ou moins formelles, il y a des passeurs qui naviguent dans plusieurs communautés. À Nantes, les gens se connaissent plutôt bien et partagent des constats communs, c’est ce qui a donné naissance au Jazz est LA, et depuis deux ans à Kiosk. La diffusion du jazz, hors réseau spécialisé, reste un point noir. Beaucoup d’équipements culturels ne programment pas cette musique. Moins un diffuseur connaît le jazz, plus il attend une prestation « spectaculaire » et médiatisée pour se rassurer. Le tampon ‘produit local’ ne suscite pas le même intérêt que dans d’autres domaines.